今日は『思い出のテレビ お笑い編』の2回目で落語家を書いてみたいと思います。

東京へ上京した大学時代は金もなく寄席にも滅多に行けませんでしたが、その分社会人になってからは新宿末広亭や池袋演芸場に随分通いました。またホール落語にも顔を出しました。今また落語ブームになっているようです。いいことです。

でも、今日はあくまでも第1次お笑いブームの頃に活躍した落語家です。とても古いので我慢してください。それでもそれ以前に亡くなった名人たち(3代目桂三木助、8代目三笑亭可楽等々)はリアルタイムでは聴けなかったのが残念です。この時代は寄席番組も多く、落語もよく聴けたのです。

それではいってみましょう。

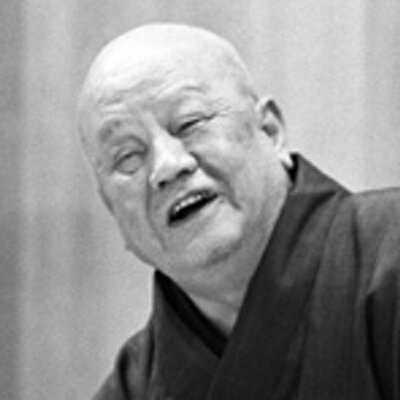

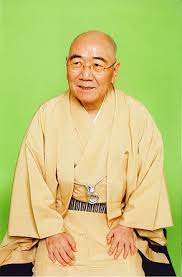

古今亭志ん生(5代目)

まずはなんといってもこの人、5代目古今亭志ん生です。といっても私は志ん生の噺をテレビでリアルタイムに観たのは1度位だったと思います。1961年に脳出血で倒れ、その後カムバックしますが、1968年が最後の高座ですから一度というのは正解だと思います。後はテレビでも昔のビデオを流す程度でした。もう少し早く生まれていればよかったなどと思ったりしたものでした。83歳没。「火焔太鼓」「黄金餅」など名演多数。

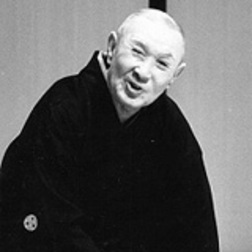

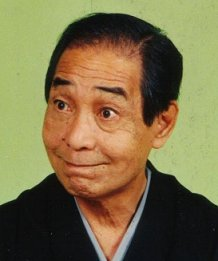

桂文楽(8代目)

8代目桂文楽は志ん生と並び称される名人。志ん生落語はどちらかというと八方破れでアバウトな落語。一方文楽は正確無比な落語です。晩年の高座でセリフを忘れてしまい「勉強し直してまいります」と言って高座を降り、二度と上がりませんでした。それだけ芸には厳しかったようです。この人の高座はリアルタイムで数回見た記憶があります。79歳没。「寝床」「明烏」「愛宕山」など。

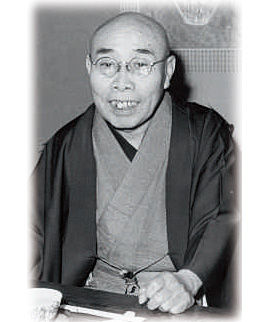

三遊亭圓生(6代目)

6代目三遊亭圓生は人情噺が得意でした。早くから落語協会会長を務めます。1978年には落語協会分裂騒動が起き、落語三遊協会を設立。勲4等瑞宝章。1979年、79歳没。「死神」「三十石」「文七元結」など演目多数。

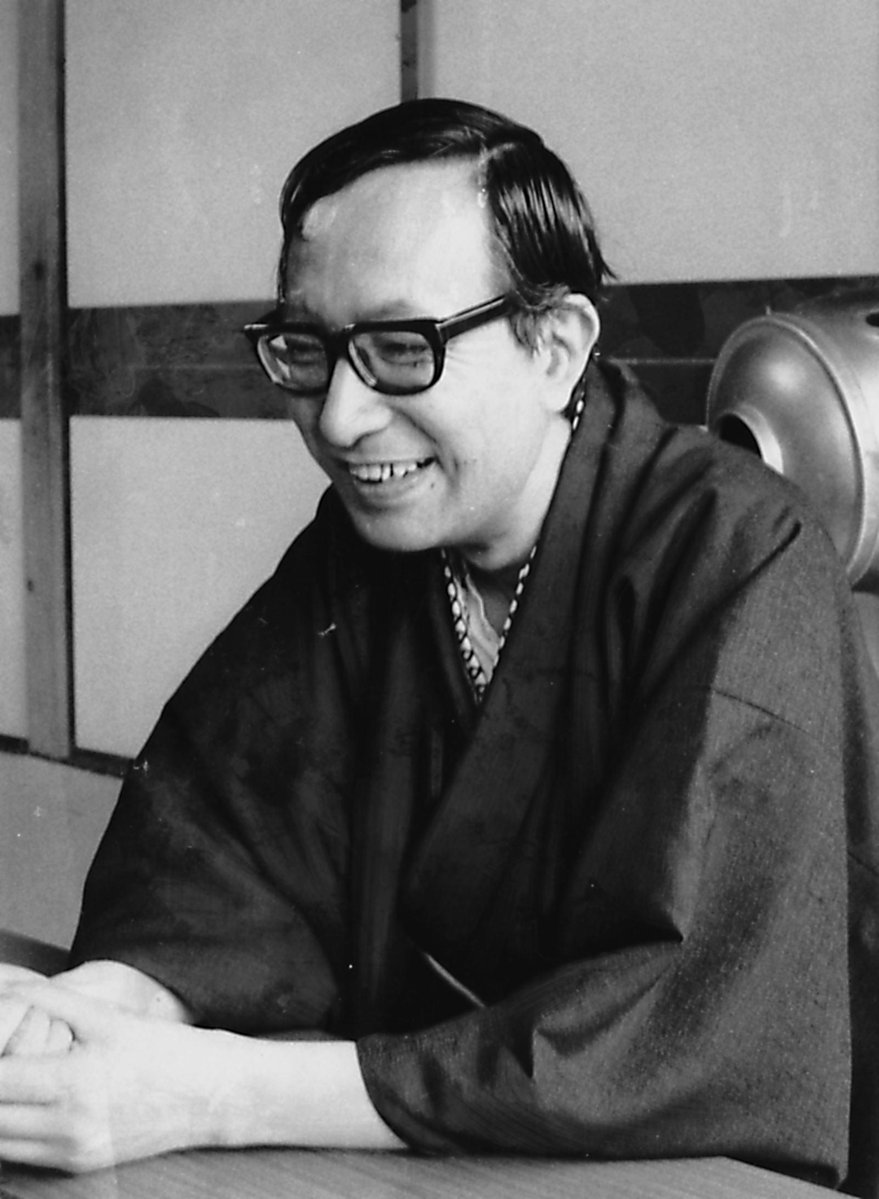

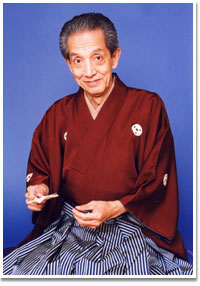

柳家小さん(5代目)

5代目柳家小さんは愛嬌のある顔で人気者でした。落語界初の人間国宝。剣道は範士7段の腕前。弟子は皆剣道の相手をさせられます。圓生の後、落語協会会長就任。落語はそれほど上手いとは思いませんでしたが、滑稽話が多かったので面白かった。紫綬褒章、勲4等旭日小綬章。87歳没。「強情灸」「にらみ返し」「親子酒」など。

林家正蔵(8代目)

現在の9代目林家正蔵(林家三平の長男)の前の正蔵です。正蔵の名を元の正蔵家(三平の父)に返上するため、自身は林家彦六を名乗りました。林家木久蔵(現在の木久扇)によくものまねをされていました。震えるような声でとぼけた味を出していました。私が知っているのは晩年でした。86歳没。紫綬褒章、勲4等瑞宝章、文部大臣賞など数々受賞。

春風亭柳橋(6代目)

柳家金語楼とともに落語芸術協会の設立者。私が知っているのは本当に晩年で、たまに寄席番組のトリで観た記憶があります。79歳没。現在の柳橋は8代目です。落語芸術協会初代会長。

三遊亭金馬(3代目、4代目)

先代(3代目)の三遊亭金馬が名人と言われていましたが、1964年に亡くなっていますので、ほとんど記憶がありません。「孝行糖」が得意でビデオでは何度も観ました。4代目は三遊亭小金馬としてNHKの「お笑い3人組」で有名になりました。4代目襲名は1967年ですが、どうしても小金馬の印象が強くてなかなかこの名前に馴染みません。現在89歳。入院中との情報もありますが。落語界でも長老の年齢になっています。古典、新作ともに演じていました。

金原亭馬生(10代目)

古今亭志ん生の長男です。本来なら志ん生の名前を受け継いでしかるべきですが、志ん生が次男の志ん朝に継がせたかったのを知って遠慮したようです。落語は名人クラスです。大ネタも多く、芸術選奨新人賞、文化庁芸術祭優秀賞を受賞。落語協会副会長。1982年52歳で他界。長女は女優の池波志乃です。「そば清」「二番煎じ」など。

古今亭志ん朝(3代目)

これぞ名人!古今亭志ん生の次男、金原亭馬生の弟です。二つ目時代からテレビ、映画に出演し人気者になっていました。36人抜きで真打昇進。落語協会分裂騒動では志ん朝も当事者になり一度は教会を出ますが、寄席に出られなくなるという理由で、弟子達のために協会に復帰しました。落語協会副会長。芸術選奨文部科学大臣賞受賞。「あくび指南」「船徳」など。生でも何回か聴きました。

圓鏡と言った方が私などはしっくりきます。「ウチのセツコが」のセリフが大うけでテレビ、ラジオで引っ張りだこでした。圓鏡を見ない日はないくらいの売れっ子でした。寄席番組にも多数出演して「反対車」や「猫と金魚」などをよく演じていました。2015年81歳で没。談志、志ん朝、圓楽とともに落語四天王などと呼ばれていました(柳朝休業後)。7代目の橘家圓蔵は師匠です。林家三平は兄弟子にあたります。

三遊亭圓楽(5代目)

月の王子様、三遊亭圓楽です。きざなセリフを並べ立て、笑わせてくれました。三遊亭圓生門下の総帥です。「笑点」の初代メンバーです。圓生亡き後は落語三遊協会を引き継ぎ、圓楽一門会とします。自前の寄席「若竹」を開設しますが、経営難のため僅か4年で閉館。脳梗塞の症状が現れ「笑点」を降板。2007年には現役引退表明。文化庁芸術祭賞受賞、旭日小綬章受章。落語四天王。2009年癌のため死去、76歳。「たがや」「文七元結」など。

春風亭柳朝(5代目)

林家彦六一門の総領です。気風のいい語り口で若手落語家四天王の一角でした。春風亭小朝の師匠でもあります。1982年、61歳の若さで他界。「井戸の茶碗」「粗忽の釘」など。

林家三平(初代)

三平は父林家正蔵に弟子入りしますが、すぐに父が他界。正蔵の弟子の4代目月の家圓鏡に弟子入りし前座修行をやり直させられます。落語は古典落語ですがさっぱり受けません。しかしラジオ・テレビブームが起きると三平は番組の司会などに起用されるようになります。そして三平ブームが沸き起こります。古典落語ではなく歌謡漫談のような芸を披露するようになります。俗にいう「化ける」です。「好きです、好きです、ヨシコさ~ん」の歌が大人気になって、どの番組でも引っ張りだこになりました。しかし好事魔多しで、1979年脳溢血で倒れます。右半身麻痺と言語障害がのこります。しかし、その年奇跡のカムバックを果たします。それでもかつての勢いはありません。翌年肝臓がんで亡くなります。54歳の若さでした。長女は蛯名みどり、二女は泰葉、長男は9代目林家正蔵、二男は2代目林家三平です。昭和の爆笑王でした。

三遊亭圓歌(3代目)

三遊亭歌奴と言った方が分かり易い。「やまのあな、あな」です。元国鉄職員で新大久保駅勤務(真偽のほどは不明)。この人もテレビでも人気がありました。浪曲物が得意で、古典落語もたまに聞きましたが、新作落語が圧倒的に多かったと思います。柳家小さんの後の落語協会会長。勲4等旭日小綬章。「授業中」「浪曲社長」など。88歳没。僧侶でもありました。

柳家小せん(4代目)

柳家小さんの総領弟子。テレビ番組「日曜演芸会」の大喜利で有名になります。とぼけたキャラクターで人気がありました。「ケメ子の唄」のレコードも出しています。「長屋の花見」「湯屋番」など。83歳没。

柳家つばめ(5代目)

大学出で教師から噺家になった異色の経歴の持ち主。柳家小さん門下の3番弟子。落語は新作でインテリ落語です。「佐藤栄作の正体」などは放送禁止になったほどです。1974年、46歳で亡くなりました。惜しい、もう少し聴きたかった。

立川談志(7代目)

本人は5代目と言っています。柳家小さんの4番弟子。あれこれ言う必要もない昭和・平成の名人。二つ目「小ゑん」の時代からテレビ・映画に出演。志ん朝のライバル。日本テレビの「金曜寄席」から「笑点」を企画、初代司会者。1971年、参議院議員。1975年「沖縄開発政務次官」に就任しますが酔っぱらって会見し、「公務と酒、どっちが大事なんだ」と言われ「酒に決まってんだろ!」と言って辞任。1983年には立川流創設。書いたらきりが無いほどのエピソードのオンパレード。よく晩年の「芝浜」がとりだたされますが、私は若い頃の「大工調べ」や「三方一両損」などキップのいい落語が好きでした。享年75歳。

柳家小三治(10代目)

柳家小さん門下の5番弟子。本格派古典落語。バイク、俳句、クラシック、オーディオなど多趣味で有名。「あくび指南」「うどん屋」「看板のピン」など惚けた落語が面白いです。紫綬褒章、旭日小綬章、人間国宝。落語協会会長。現在78歳。まだまだ。

三遊亭圓窓(6代目)

三遊亭圓生門下の柳家小三治と並ぶ実力派。一時期「笑点」のメンバーになります。「火事息子」「明烏」など。

柳亭痴楽(4代目)

「痴楽綴方狂室」で一世を風靡。これが気持ち悪くて面白いのです。72歳没。

三遊亭小圓遊(4代目)

キザを売り物にした三遊亭金遊改め4代目三遊亭小圓遊です。「笑点」の初代メンバー。桂歌丸との罵り合いで人気を博します。実際は仲が良かった。テレビでの姿と実際の自分とのギャップに苦しみ、酒に溺れ43歳の若さで他界します。落語は古典落語で、上手かった。三遊亭小圓遊の名は皆早死にするというので、4代目以降その名を継ぐ者はいません。

桂文治(10代目)

この人も私などは桂伸治の名前の方がピッタリくる噺家でした。とにかく惚けた表情と語り口がいいです。私の母親などはいつもこの人をテレビで観ては「おかしい人」と言って笑っていました。勲4等旭日小綬章受章。落語芸術協会会長(4代目)。80歳没。

桂米朝(3代目)

上方落語では何といっても米朝でしょうか。上方落語を復活させた立役者です。笑福亭松鶴、桂春団治、桂小文枝(後の5代目文枝)と共に上方落語四天王と呼ばれます。4人の中では圧倒的に米朝落語が好きでした。人間国宝、文化勲章。89歳没。

桂枝雀(2代目)

桂小米改め2代目桂枝雀です。この人こそ鬼才でしょう。「東の志ん朝、西の枝雀」と言われたほどの逸材です。師匠は桂米朝。顔の表情の変化を観ているだけで笑いがこみ上げてくるようです。若い時からうつ病を発症し、一時期脱しましたが、晩年に再び発症、自殺を図って死去。59歳でした。「代書屋」「親子酒」「青菜」など多数。

桂小南 (2代目)

落語芸術協会に属しながら上方落語を演じていた異色の噺家。というのは生まれが京都で関西訛りが消えず悩んでいたところ、師匠の三遊亭金馬(3代目)に上方噺に転向するよう勧められ上方落語を習い、東京で演じていました。紫綬褒章。76歳没。

春風亭柳昇(5代目)

おとぼけの柳昇、その何とも言えぬ人の好さのようなものが感じられました。新作一筋でした。古典落語には向いていなかったかもしれません。決まり文句があります。「わたくしは、春風亭柳昇と申しまして、大きなことを言うようですが、今や春風亭柳昇と言えば、我が国では・・・、わたし一人でございます」。ここでどっと笑いが来ます。たまに古典落語の「雑排」を演じますが、これは傑作です。勲4等瑞宝章。82歳没。

古今亭今輔(5代目)

おばあちゃん落語です。以前は古典落語も演じていたらしいですが、私がテレビで観ていたのは全て新作でした。おばあちゃん役が上手かった。勲4等瑞宝章。落語芸術協会会長(2代目)

三遊亭圓右(3代目)

ツルツル頭で笑顔が優しい。コマーシャルにもよく出ていました。古今亭今輔の弟子です。新作オンリーでした。82歳没。

三笑亭夢楽(初代)

三笑亭可楽門下。「日曜寄席」の大喜利に出ていたような記憶がありますが、ひょっとしたら記憶違いかもしれません。親分肌の落語家でした。「三人旅」「三方一両損」など古典落語を得意としていました。

三笑亭笑三(初代)

この人も三笑亭可楽門下。キャッチフレーズは「上から読んでも下から読んでも三笑亭笑三」。他にも三遊亭遊三という人がいましたが。古典、新作共にこなします。テレビの高座では時事漫談的なものが多かったように記憶しています。最長老の一人です。

桂米丸(4代目)

おばあちゃん落語の古今亭今輔の弟子。新作落語一筋ですが、とにかく面白い。「日曜寄席」では大喜利の司会を務めていました。現時点で三笑亭笑三と並んで最高齢の落語家です。落語芸術協会会長(3代目)。現在は顧問。紫綬褒章、勲4等旭日小綬章。

桂歌丸(初代)

先日亡くなられた桂歌丸。訃報記事を書いたばかりです。笑点の初代メンバー。落語芸術協会5代目の会長。文部科学大臣賞、旭日小綬章。古今亭今輔に弟子入りするも、古典落語ばかり演じるので破門。その後今輔の許可を得て兄弟子の桂米丸の門下に入ります。1960年代は新作落語がメインでしたがその後古典落語を演じます。肺疾患で死去、81歳。

【番外編】

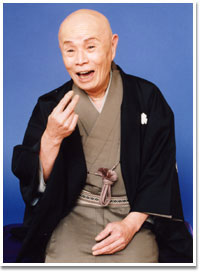

一龍斎貞鳳

落語ではなく講談です。NHKの「お笑い三人組」の中の一人です。後に参議院議員、環境政務次官。私はこの人のお陰で講談の面白さを知りました。小学生の頃だったと思います。それまで落語はよく聴いていましたが、講談はちょっとお堅いようなイメージがあって聴いたことがありませんでしたが、この人の講談を聴いて本当に面白くて、講談というものを見直しました。それでもこの人ほど面白い講談をそれ以後聴いていません。彼は政治家になったことで協会を追い出されたみたいで、それ以後はテレビにも出てないと思います。今はどうしていることやら。生きていれば92歳です。

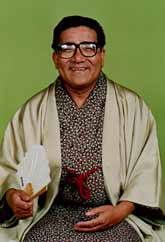

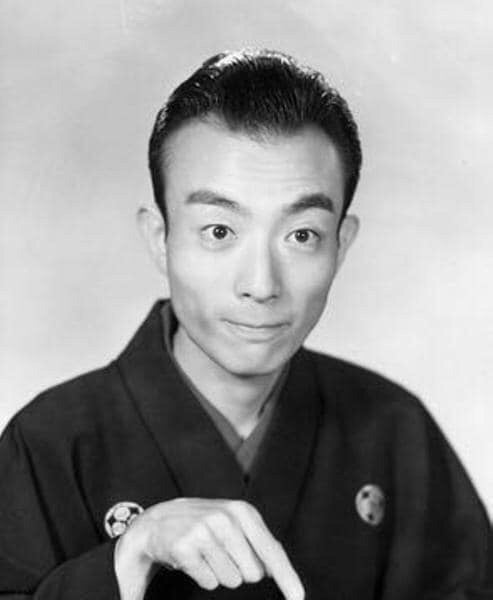

中央が貞鳳、左が猫八、右が小金馬(現在の金馬)

これだけ書いて、現在存命なのは5人だけです。昭和和遠くなりにけり、です。

これまた、あとからあとから思い出されてきりが無くなりました。この辺で打ち止めにします。おあとがよろしいようで。

それでは今日はこの辺で。